产品经理 - 如何做好一个产品

产品经理 - 如何做好一个产品

Prorise1. 为什么99%的独立开发者都在“穷忙”?别再死磕代码了,搞定这1件事比写10000行代码都强

作为一名技术出身的开发者,我们常常陷入一个怪圈:坚信只要技术过硬、功能完善、代码优雅,产品就一定能成功。然而,现实往往给我们沉重一击。这篇文章,我想分享一些我从月入0到小有成绩的真实经历和血泪教训,核心只有一个:在写下第一行代码前,彻底搞定用户需求验证。

1.1 一篇让我彻夜难眠的帖子

前段时间,我在V2EX上看到一个帖子,标题是“做了8个月的产品,只有12个用户,心态崩了”。

点进去一看,楼主是一位独立开发者,他做了一款AI翻译工具。从产品截图来看,功能非常全面,界面设计精美,甚至细致地加入了暗黑模式。这背后无疑是巨大的心血和无数个熬夜的夜晚。然而,结果却是残酷的8个月换来12个用户。

评论区有人一针见血地问道:“你开发前验证过需求吗?有做过竞品调查吗?”

楼主的回复让我看到了过去的自己:“没有,我觉得翻译需求肯定是存在的。”

这句话,像不像每一个凭着一腔热血和技术自信就埋头开干的我们?我们想当然地认为“需求是显而易见的”,却从未真正去验证过。

1.2 我也曾花费4个月,完美地踩进了同一个坑

2024年初,我想创业做项目,第一个项目是一款服务于校园的综合平台。当时的想法非常简单:既然学校没人做,我有能力,痛点强,这个平台绝对是一个巨大的市场。

于是,我闭门造车,埋头苦干了整整4个月。从技术选型、搭建架构、开发用户系统,到优化性能、打磨UI,我追求每一个细节的完美。产品即将上线时,功能齐全,技术架构自我感觉良好。

但现实给了我一盆冷水:越往深的发现,学校的市场小的可怜,推广…资源…亦或是人力,有太多都需要我自己去考虑的了

那段时间我非常沮丧,每天刷着开发者社区,看着别人晒出日入斗金的截图,我却在认真考虑是不是应该放弃,然后重新开始投简历找工作。最让我困惑的是:为什么那些看起来技术“简陋”,界面普通,甚至就是套了个模板接了个API的产品,反而用户量巨大,月收入几万甚至几十万美金?

1.3 一句话击碎了我的“技术创业梦”

在去年夏天深圳的一次AI创业圈线下聚会。活动休息时,我跟旁边一位资深的产品经理大哥闲聊,忍不住抱怨做产品太难,自己的平台架构明明功能很棒,却无人问津。

大哥,现在做产品太难了,我的写作产品功能很全,为什么就是没人付费呢?

(转头认真地看着我) 你开发前调研过用户吗?

调研什么?送外卖、拿快递、查课表、查资料不是很明显吗?大家都有这些需求啊。

(笑了) 那你知道,用户真正愿意付费去解决的写作问题,到底是什么吗?

这句反问让我如遭雷击,我从未如此深入地思考过这个问题。回家后,我暂停了所有开发工作,花了一整周时间,沉浸在各种社群、论坛里,去看用户们到底在讨论

1.4 两种截然不同的开发顺序,两种截然不同的结局

在开发者社群里观察久了,我发现开发产品存在两条泾渭分明的路径。

多数人(通常是失败者)的顺序:技术架构 → UI设计 → 功能完善 → 最后推广。这条路对技术人员来说最“舒服”,因为我们一直在做自己擅长的事——写代码,而回避了与用户沟通和市场调研这些“麻烦事”。

少数人(通常是成功者)的顺序:验证需求 → 最简实现(MVP) → 获取用户 → 持续改进。这条路看起来简单,但它要求我们跳出技术的舒适圈,直面市场的不确定性。

市场不会因为你的代码写得好就给你钱,它只会为被解决的问题付费。

1.5 一个改变我认知的产品定律:收益 > 成本

今年6月,我读到张一鸣分享的一个产品定律,它彻底刷新了我的认知:

用户从产品得到的收益,必须大于他付出的成本这里的“成本”绝不仅仅指金钱,它还包括用户付出的时间成本、精力成本和学习成本。你的功能和用户之间,可触达的距离必须足够短。

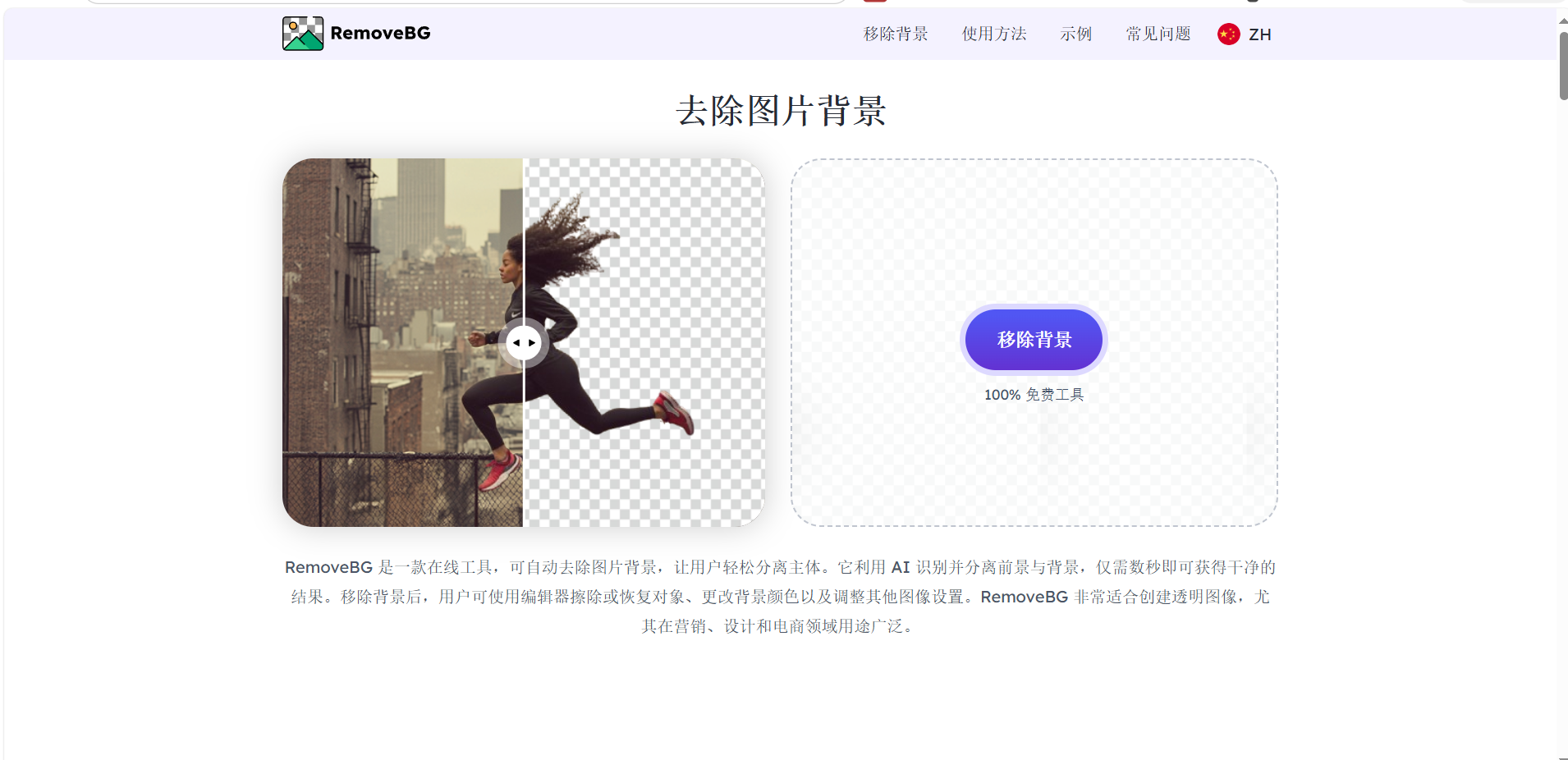

这方面做到极致的网站是 remove.bg。这个图片去背景的网站,操作简单到令人发指:

- 上传图片

- 等5秒

- 下载结果

对比一下,用Photoshop完成同样的工作需要什么?新手可能要花几小时学习钢笔工具、掌握选区技巧;即便是熟手,也需要至少10分钟。remove.bg将这个过程缩短到5秒,极大地降低了用户的综合成本。它让用户一进入网站就知道核心功能是什么,如何体验,如今月访问量高达几千万。

越简单,越成功。请把所有的简单都留给用户,把复杂留给自己。

1.6 如果能重来,我会这样走:四步开发法

结合了成功与失败的经验后,我总结出了一套更稳健的开发流程:

第一步:验证需求 (1-2周)

不写一行代码!先制作一个简单的落地页(Landing Page),清晰地描述你要解决的问题和你的解决方案。然后,可以投入少量广告(如几十块钱)测试点击率和转化率。如果连看介绍页面后愿意留下邮箱的人都很少,那么产品做出来大概率也是无人问津。第二步:最简实现 (2-3周)

用最快的速度,做出一个最简单的、刚刚能用的版本(MVP)。核心是“能用”,而不是“好用”或“完美”。例如,一个AI客服工具的MVP,可能就是:一个输入框 + 调用API + 返回答案。不需要复杂的用户系统,不需要漂亮的界面。第三步:获取用户 (持续进行)

MVP一旦能用,就立刻开始推广。去相关的社区、论坛分享你的产品体验,发布到Product Hunt等平台。这个阶段的重点不是赚钱,而是获得最真实的早期用户反馈。第四步:持续改进 (根据反馈)

密切观察用户的行为,通过数据分析和直接沟通,找出他们真正的痛点和未被满足的需求,然后基于这些真实反馈来持续迭代和优化你的产品。商业化、技术优化都应该在拥有了一批种子用户之后再考虑。

1.7 成功与失败的唯一区别:需求验证

在我后续的实践中,这个原则被反复印证。

成功案例:AI头像生成器

我注意到社交媒体上很多人在讨论和询问如何用AI生成特定风格的头像。这是一个被反复提及的明确信号。于是我花了一周时间做了个极简的工具,两周后就开始有付费用户。失败案例:AI代码助手

我“觉得”程序员肯定需要AI来辅助写代码。但投入一周时间调研后发现,大部分开发者认为现有AI生成的代码质量不高,更重要的是,市场上已经有了Cursor、Augment Code等非常成熟的头部产品,竞争激烈。幸运的是,这次我只花了一周时间验证,及时止损。

关键区别显而易见:成功的项目始于被验证过的需求,失败的项目始于“我感觉”。

1.8 技术人的四大“致命”思维陷阱

作为技术出身的开发者,我们似乎天然带有一些思维误区,在独立开发时尤其致命:

- 过度设计:总想一次性做个“完整”的产品,功能求大求全。结果用户还没体验到核心价值,就被复杂的操作和冗余的功能吓跑了。

- 技术优先:花费大量时间纠结于选择哪个前端框架、如何优化数据库性能。但用户根本不在乎你用的是React还是Vue,他们只在乎问题是否被解决。

- 完美主义:总觉得产品还有瑕疵,UI还不够精美,不敢拿给用户看。但事实是,早期用户远比你想象的宽容,他们更看重产品能否解决核心痛点。

- 凭感觉决策:“我觉得用户会喜欢这个功能”、“我猜这个设计更好看”。然而,我们的感觉往往是错的,只有真实的用户数据和反馈才能指导正确的方向。

1.9 从月入0到月入10万的思维转换:从技术到产品

从一个只会写代码的工程师,转变为一个能创造盈利产品的独立开发者,核心是一次思维模式的彻底转变。

| 技术思维 | 产品思维 |

|---|---|

| 我能做什么?(基于我会的技术) | 用户需要什么?(基于市场的需求) |

| 追求代码优雅、架构完美 | 追求最高效地解决问题 |

| 先有了一个很酷的方案,再去找能用上它的问题 | 先发现一个真实存在的问题,再寻找最合适的解决方案 |

这个转变非常痛苦,因为它要求我们走出技术的“舒适圈”,去拥抱市场、用户和营销这些我们不熟悉的领域。但这是独立开发走向成功的必经之路。

1.10 动手前,请先回答这4个问题

如果你正在开发或准备开发一款产品,请暂停一下,花一周时间,认真地回答下面几个问题:

- 我的目标用户是谁? (描述得越具体越好)

- 他们遇到的痛点是否高频、是否强烈? (是维生素,还是止痛药?)

- 用户是否愿意为这个解决方案付费? (有没有迹象表明他们正在用别的方式花钱解决这个问题?)

- 市场上是否有竞品?我的方案是否有独特优势? (是更快、更便宜,还是体验更好?)

如果这些问题的答案模糊不清,那么停下手中的代码,回到第一步——需求验证。

1.11 来自社区的实战智慧与讨论

在分享我的经历后,很多开发者朋友也分享了他们的宝贵经验,这些讨论让整个方法论变得更加丰满。

1.11.1 如何寻找并验证“真需求”?

一位成功的独立开发者分享了他的秘诀:

我的需求调研方式是在 App Store 上找竞品,对比它们的功能,再结合用户评论,找出其中最关键的几个功能。这些竞品已经盈利,说明市场需求是被验证过的“真需求”。然后我基于用户抱怨最多的点做出一些小优化,我的第一个产品就是这样

1.11.2 如何用“落地页”测试付费意愿?

关于用落地页验证需求,很多人会有疑问。

请问落地页除了产品主要功能介绍外,还需要什么内容呢,“关注”按钮么?

除了核心功能介绍,直接放一个支付按钮进行测试。

可是产品还没开发出来,用户真的付款了怎么办?这不是欺骗吗?

你可以把它理解为电商的“预售”模式。比如30天后发货。用户点击付款,你可以弹出一个提示,告知产品正在开发中,预计何时上线,并提供一个折扣价让用户预购,或者留下邮箱在上线时通知。核心是测试用户从看到介绍到愿意掏钱的转化率,有付费意愿才是最真实的信号。如果最后做不出来,全额退款并道歉即可。

1.113 产品思维 vs 技术思维的争论

当然,也有很多关于思维模式的深入探讨。

有开发者认为:“大多数工程师没做过产品经理,根本不知道啥叫用户的痛点。” 也有海外的观察者指出:“大部分成功的独立开发者背景是产品经理、设计师、销售,程序员占少数。很大原因是程序员容易陷入‘技术陷阱’和‘伪需求陷阱’,一个产品搞了几个月甚至一年,结果没人要。你的产品应该是个‘药’,而不是‘维生素’。”

成为一个优秀的独立开发者很难,但难点不在技术,而在于每一次决策都能做对。把需求验证放在所有工作的最顶端,比写出最完美的代码重要得多。希望我的这些分享,能帮助你少走一些弯路。