第六章. 效率与规范:配置元件与作用域详解

第六章. 效率与规范:配置元件与作用域详解

Prorise第六章. 效率与规范:配置元件与作用域详解

摘要:在之前的实战中,我们发现每次创建 HTTP 请求都要手动填写 IP 和端口,且经常因为组件位置放错导致提取失败。本章我们将引入 HTTP 请求默认值 来消除配置冗余,并深入剖析 JMeter 的 作用域(Scope) 和 执行顺序,彻底揭开 “组件该放哪里” 的谜底。

本章学习路径

我们将掌握 JMeter 的高效设计模式:

- 6.1.全局配置战术:一处修改,处处生效

- 6.1.1 用户定义的变量:管理环境常量

- 6.1.2 HTTP 请求默认值:统一连接参数

- 6.1.3 HTTP 信息头管理器:统一通讯契约

- 6.2 深入理解:JMeter 的执行顺序

- 6.2.1 为什么调试取样器之前读不到变量?

- 6.2.2 八大组件的生命周期图谱

- 6.3 核心机制:作用域 (Scope)

- 6.3.1 树状结构:父节点、子节点与兄弟节点

- 6.3.2 HTTP 信息头管理器的合并策略

- 6.4 状态自动管理:HTTP Cookie 管理器

- 6.4.1 像浏览器一样自动处理 Session

- 6.4.2 什么时候不需要手动提取 Token?

6.1. 全局配置战术:一处修改,处处生效

在之前的实战中,我们发现脚本存在大量的重复配置:每个请求都要填 IP,每个 POST 请求都要填 Header,每个接口都要加断言。这不仅繁琐,一旦后端接口规范调整(比如 Token 名字变了),你需要修改几十个地方。

本节我们将利用 配置元件 (Config Element) 搭建一套标准化的全局配置体系。

6.1.1. 用户定义的变量:管理环境常量

在第 3 章中,我们可能使用了“前置处理器”中的用户参数,但在全局配置场景下,更推荐使用 配置元件 中的 用户定义的变量 (User Defined Variables)。它在测试开始前就会初始化,且对整个线程组生效,性能更好。

操作步骤:

- 右键点击 线程组 -> 添加 -> 配置元件 -> 用户定义的变量。

- 将其拖拽到线程组的 最顶部。

- 添加以下常量:

| 名称 | 值 | 描述 |

|---|---|---|

target_host | localhost | 目标服务器 IP |

target_port | 8080 | 目标端口 |

default_encoding | UTF-8 | 统一编码格式 |

6.1.2. HTTP 请求默认值:统一连接参数

有了变量后,我们需要配置一个“基站”,让所有 HTTP 请求自动继承这些参数。

操作步骤:

- 右键点击 线程组 -> 添加 -> 配置元件 -> HTTP 请求默认值。

- 位置:放在“用户定义的变量”下方,所有 Sampler 上方。

- 配置参数:

- 协议:

http - 服务器名称或 IP:

${target_host} - 端口号:

${target_port} - 内容编码:

${default_encoding}

- 协议:

瘦身行动:现在,请打开你所有的 HTTP 请求(登录、下单等),把里面的 IP、端口、协议全部 清空。脚本瞬间清爽了!

6.1.3. HTTP 信息头管理器:统一通讯契约

前后端分离项目通常强制要求使用 JSON 交互。为了避免在每个 POST 请求里重复添加 Content-Type,我们做一次全局设定。

操作步骤:

- 右键点击 线程组 -> 添加 -> 配置元件 -> HTTP 信息头管理器。

- 位置:与“默认值”平级。

- 添加标头:

- 名称:

Content-Type - 值:

application/json

- 名称:

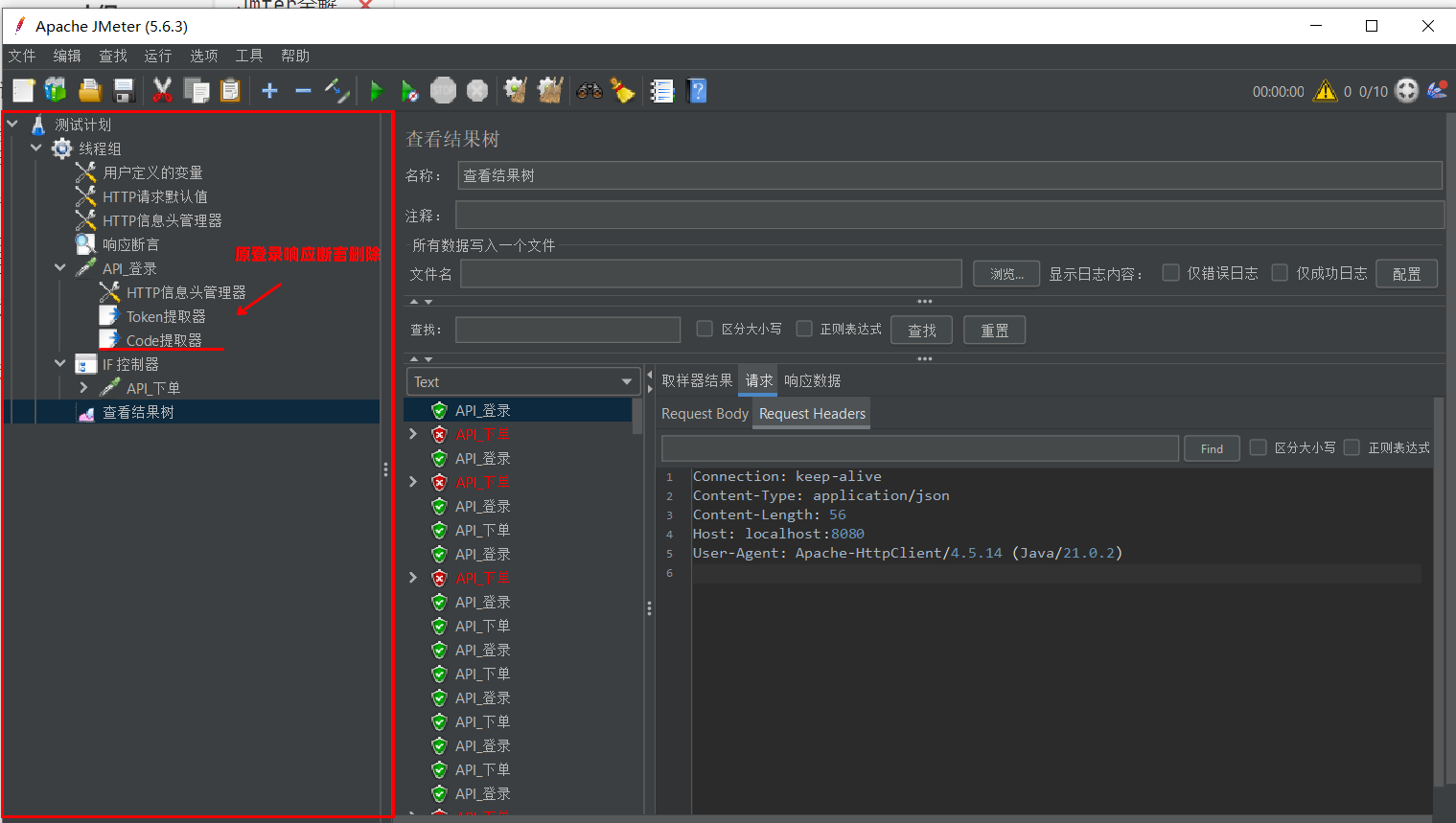

效果:该线程组下的所有请求都会自动带上这个头。如果某个特殊接口(如文件上传)需要不同的类型,只需在该接口下再加一个信息头管理器,子节点会覆盖父节点。

6.1.4. 全局响应断言:守住质量底线

你提到“不希望在每一个 API 接口下方添加验证”。的确,对于“HTTP 状态码必须为 200”这种通用标准,我们应该配置 全局断言。

操作步骤:

- 右键点击 线程组(注意是点击线程组,不是具体的请求) -> 添加 -> 断言 -> 响应断言。

- 配置参数:

- 测试字段:

响应代码 (Response Code) - 模式匹配规则:

相等 (Equals) - 测试模式:

200

- 测试字段:

原理说明:因为这个断言是直接挂在 线程组 下面的(是所有请求的“叔叔/伯伯”节点,但在作用域逻辑上属于父级作用域),它会对线程组内 每一个 运行的请求生效。

- 优点:一次配置,全员监控。只要有一个接口报 404 或 500,该请求就会被标记为失败。

- 例外:如果某个接口(如“测试错误密码”)预期就是返回 401,你可以使用 作用域 规则,在该请求下添加一个独立的断言来覆盖或补充逻辑。

在最后我们确保一下我们的 JMeter 执行顺序如下:

6.2. 深入理解:JMeter 的执行顺序

在第四章的调试过程中,很多初学者会遇到一个困惑:明明已经添加了提取器,为什么紧挨着的调试取样器读不到变量?

这通常是因为误解了 JMeter 的执行逻辑。JMeter 并不是简单地按照 “从上到下” 的视觉顺序执行,不同类型的组件有着严格的 优先级。

6.2.1. 八大组件生命周期

任何一个 JMeter 取样动作的执行,都严格遵循以下时间轴(优先级从高到低):

- 配置元件 (Config Elements):最先执行。用于初始化环境(如读取 CSV、设置默认值)。

- 前置处理器 (Pre-Processors):在请求发送 前 执行。用于参数加工(如密码加密、生成签名)。

- 定时器 (Timers):在请求发送 前 执行等待。用于模拟思考时间。

- 取样器 (Samplers):核心动作。真正向服务器发送请求。

- 后置处理器 (Post-Processors):在请求结束 后 执行。用于提取响应数据(如 JSON 提取器)。

- 断言 (Assertions):在提取完成后执行。用于验证结果。

- 监听器 (Listeners):最后执行。用于记录和展示结果。

6.2.2. 案例复盘

让我们用这个规则来解释第四章的 “调试取样器 (Debug Sampler)” 问题。

错误场景:

1 | 1. 调试取样器 (Debug Sampler) |

执行流程分析:

- JMeter 遇到 调试取样器(属于 Sampler)。由于它上面没有前置处理器,直接执行。此时," API_老旧接口 " 还没跑,提取器当然也没跑,所以变量不存在。

- JMeter 遇到 API_老旧接口(属于 Sampler),执行请求。

- 请求结束后,触发挂载的 正则表达式提取器(属于 Post-Processor),此时变量

legacy_sess才被创建。

修正场景:

1 | 1. API_老旧接口 (HTTP Request) |

修正后的流程:

- 先跑 " API_老旧接口 "。

- 跑完后触发提取器,生成变量。

- 再跑 调试取样器,此时它就能读取到内存中已存在的变量了。

6.3. 核心机制:作用域 (Scope)

除了 “时间顺序”,JMeter 还有 “空间范围”,也就是 作用域。这决定了组件对哪些请求生效。JMeter 的测试计划是一个 树状结构,遵循 “父子继承,兄弟隔离” 的规则。

6.3.1. 树状法则

我们以 HTTP 信息头管理器(用于设置 Content-Type)为例:

场景 A:全局生效(父节点作用域)

1 | Thread Group |

- 效果:该管理器是两个 API 的 兄弟节点(但在逻辑上属于线程组的子节点,作用于线程组内所有 Sampler)。因此,“登录” 和 “下单” 都会自动带上 JSON 头。

场景 B:局部生效(子节点作用域)

1 | Thread Group |

- 效果:该管理器是 " API_登录 " 的 子节点。它只对 " 登录 " 生效。" 下单 " 接口不会携带该请求头。

6.3.2. 合并策略 (Merge)

如果父节点配置了 Header,子节点也配置了 Header,会发生什么?

规则:

- 不同 Key:累加。

- 相同 Key:子节点覆盖父节点。

示例:

- 全局配置:

Authorization: None - 局部配置(在 " API_下单 " 下):

Authorization: Bearer xyz - 最终结果*:“API_下单” 发送时,

Authorization的值为Bearer xyz。

- 最终结果*:“API_下单” 发送时,

6.4. 状态自动管理:HTTP Cookie 管理器

在之前的章节中,我们通过 JSON 提取器手动获取 Token 并传递。这适用于现代的 JWT(无状态)架构。但对于传统的 Web 应用(如基于 JSP、Thymeleaf 的 Spring Boot 项目),服务器通常使用 JSESSIONID Cookie 来识别用户。

对于这种场景,JMeter 提供了一个 “作弊神器”,能让它像浏览器一样自动管理 Session。

6.4.1. 像浏览器一样工作

浏览器有一个特性:一旦服务器返回了 Set-Cookie 响应头,浏览器会自动保存,并在访问同一个域名的后续请求中自动带上 Cookie 头。

JMeter 默认是 无状态 的(不保存 Cookie)。要开启这个功能,只需添加一个组件。

操作步骤:

- 右键点击 线程组 -> 添加 -> 配置元件 -> HTTP Cookie 管理器。

- 配置:通常保持默认即可(它会自动遵循标准的 Cookie 策略)。

- 位置:建议放在 线程组顶部,使其对所有请求生效。

6.4.2. 效果验证

一旦添加了 HTTP Cookie 管理器,你就不再需要编写正则表达式去提取 JSESSIONID 了。

工作流程:

- API_登录 执行,响应头包含

Set-Cookie: JSESSIONID=A1B2...。 - Cookie 管理器 自动捕获并将其存储在当前线程的内存中。

- API_下单 执行时,Cookie 管理器自动检测到目标域名匹配,将

Cookie: JSESSIONID=A1B2...注入请求头。

如果你的应用是前后端分离且使用 Token (Header) 鉴权:使用 JSON 提取器 + 信息头管理器。

如果你的应用是传统 Web 且使用 Cookie/Session 鉴权:使用 HTTP Cookie 管理器。

6.5. 本章小结

本章我们从 “写脚本” 进化到了 “设计脚本”,解决了很多初学者 “懂发请求但不懂配置” 的痛点。

核心要点:

- DRY 原则:善用 HTTP 请求默认值,避免在几十个接口中重复修改 IP 和端口。

- 执行流水线:牢记 “配置 -> 前置 -> 动作 -> 后置 -> 断言” 的生命周期,这是排查 “变量取不到” 或 “断言失效” 的根本依据。

- 作用域法则:

- 想要全局生效,就放在线程组下一级。

- 想要局部生效,就挂在具体请求的下面。

- 子节点的配置会覆盖父节点(同名覆盖,异名累加)。

- Cookie 管理器:测试传统 Web 应用时,它是自动处理 Session 的神器,能节省大量提取代码。

下一步计划:现在的脚本结构已经非常规范了。但目前的压测行为更像是 “机器人”——以固定的频率、没有任何停顿地发送请求。而真实的用户在点击之前会有 “思考时间”,在抢购时会有 “瞬间并发”。在下一章,我们将引入 定时器 (Timers),让压测流量无限逼近真实世界。