第八章:一个时代的印记——回溯 Webpack,理解下一代构建工具的基石

第八章:一个时代的印记——回溯 Webpack,理解下一代构建工具的基石

Prorise第八章:一个时代的印记——回溯 Webpack,理解下一代构建工具的基石

摘要: 在 Vite 的光芒照耀前端开发领域的今天,我们有必要回望那个曾经定义了“前端工程化”的巨人——Webpack。它并非是需要被淘汰的过时技术,而是一座丰碑。理解了 Webpack 的崛起、辉煌以及它面临的挑战,你才能真正领会 Vite 所带来的“革命”究竟革新了什么。本章,我们将不纠结于繁琐的配置,而是站在历史的高度,重新审视 Webpack。

8.1. 混沌初开:Webpack 诞生前的“前端江湖”

在 Webpack 出现之前,前端开发更像是一门“手艺活”,充满了刀耕火种式的原始操作。

刀耕火种的年代: 开发者通过

<script>标签手动管理 JavaScript 文件的依赖顺序。一个复杂的页面可能会有几十个<script>标签。这种“人肉运维”模式,极易因顺序错误导致“依赖地狱”,同时所有变量都暴露在全局作用域下,造成严重的变量污染。社区的早期探索: 为了解决这些问题,社区涌现出了一批先行者:

- 任务流工具 (Task Runner): 以

Grunt和Gulp为代表,它们可以自动化地执行一系列任务,如压缩代码、合并文件、编译 CSS。但它们关心的是“流程”,而非代码之间的“依赖关系”。 - 模块化加载器 (Module Loader): 以

RequireJS和Sea.js为代表,它们在浏览器端实现了模块化加载,解决了依赖管理和全局污染问题。但它们并未在“构建时”将模块打包,导致线上依然存在大量零散的 HTTP 请求。 - 破局者 Browserify: 它是现代打包工具思想的雏形。

Browserify创新地将 Node.js 的 CommonJS 模块规范引入了前端,让开发者能使用require来组织代码,并通过构建命令将所有依赖打包成一个文件。然而,它天生只为处理 JavaScript 而生,对于 CSS、图片等非 JS 资源的处理能力非常有限。

- 任务流工具 (Task Runner): 以

整个前端江湖,迫切地需要一个能统一管理所有类型资源、并深刻理解模块化依赖的终极解决方案。

8.2. Webpack 的“思想革命”:一切皆模块

Webpack 的登场,带来的不仅是一个工具,更是一种颠覆性的哲学——一切皆模块。

在 Webpack 的世界里,不再区分 JavaScript、CSS、图片、字体…… 开发者看到的 所有静态资源,都可以被视为“模块”,并能像 import 一个 JS 文件一样,被纳入到一个统一的 依赖图 中。

为了实现这一宏伟思想,Webpack 设计了两大核心基石:

Loader (加载器): 可以将其比喻为“翻译官”。Webpack 本身只理解 JavaScript 和 JSON 文件。当它在

import语句中遇到它不认识的“语言”(如.scss,.vue,.jsx文件,甚至是一张图片)时,Loader就负责登场,将其“翻译”成 Webpack 能理解的有效模块(通常是 JavaScript 字符串或文件路径)。Plugin (插件): 可以将其比喻为“架构师”。如果说 Loader 的工作是“点对点”的文件转换,那么 Plugin 则拥有更广阔的视野。它能“钩入(Hook)”到打包过程的各个生命周期节点,执行更复杂的任务,如打包优化、资源管理、环境变量注入等。我们所熟知的

HtmlWebpackPlugin(自动生成 HTML 文件并注入打包好的 JS)和DefinePlugin(定义全局常量)都是强大的插件。

“一切皆模块”的思想极大地解放了生产力。开发者终于可以像组织 JS 代码一样,去组织和管理整个项目的所有资源,实现了前端开发的真正“工程化”。

8.3. 登峰造极:Webpack 如何统治前端工程化

随着 React, Vue, Angular 等现代框架的兴起,复杂的单页应用(SPA)成为主流。这类应用对 代码分割、懒加载、Tree Shaking 等高级功能的需求激增,而 Webpack 在这些领域几乎没有对手,迅速成为各大框架脚手架(如 create-react-app, vue-cli)的内置核心,开启了它的统治时代。

Code Splitting (代码分割): 对于大型 SPA,将所有代码打包成一个文件是灾难性的。Webpack 允许我们通过动态导入语法

import(),将代码分割成多个“块”(chunks),只在需要时才去网络加载,极大地优化了应用的首屏性能。1

2

3

4

5

6// 点击按钮后,才去加载 login-modal.js 这个模块

loginButton.addEventListener('click', () => {

import('./components/login-modal.js').then(module => {

module.showLoginModal();

});

});Tree Shaking (摇树优化): 正如我们在上一章所学,Webpack 能通过静态分析 ES Module 的

import/export,在打包时移除所有未被引用的“死代码”,进一步减小打包体积。无与伦比的生态系统: Webpack 社区极其繁荣。无论是最新的 CSS 预处理器、前沿的 JS 语法,还是各类资源的优化,你几乎总能找到一个成熟的 Loader 或 Plugin 来解决问题。

8.4. “成也萧何,败也萧何”:Webpack 的“痛点”与性能瓶颈

Webpack 的强大,源于它“一切皆打包”的核心工作模式。然而,这也正是其“笨重”的根源。

8.4.1. “打包”带来的原罪:缓慢的开发服务器

Webpack Dev Server 的工作原理是:

- 启动时预打包: 在启动时,它必须先从入口文件出发,遍历整个项目的依赖,构建完整的依赖图,然后将它们全部打包成 bundle。

- 存入内存: 打包完成后,它并不会将文件写入磁盘,而是存放在内存中,以便快速提供给浏览器。

这个“先打包,再启动”的模式,导致项目越大、依赖越复杂,Starting the development server... 的等待时间就越长。一杯咖啡的时间,可能就耗在了等待项目启动上。

虽然 Webpack 的热模块替换(HMR)是革命性的,但它的更新速度依然受限于“重新打包”的速度。一个文件的改动,可能会触发一连串模块的重新构建,导致更新延迟。

8.4.2. 配置的“迷宫”:陡峭的学习曲线

Webpack 的极高灵活性和庞大生态,也带来了极其复杂的配置。这也是“前端配置工程师”这一戏称的由来。

前方高能:以下是一份中等复杂度的 webpack.config.js 真实片段。您无需理解其中任何一行代码,只需直观感受其复杂度和“代码感”。

1 | const path = require('path'); |

要正确写出这样的配置,开发者需要理解 entry, output, rules, loader, plugin, mode 等众多概念及其协同工作的方式,配置成本和心智负担非常高。

8.5. 时代的回响:Webpack 留下的宝贵遗产与未来的方向

Webpack 并非过去式: 必须强调,Webpack 5 在性能(如持久化缓存)和配置易用性上做出了巨大改进。在许多大型、成熟的生产环境中,它的稳定性和强大的生态依然是首选。

为后浪铺路: Webpack 沉淀下的核心思想,已被所有现代构建工具继承:

- 依赖图谱分析

- Loader/Plugin 架构思想

- 代码分割与 Tree Shaking 理念

- HMR 机制

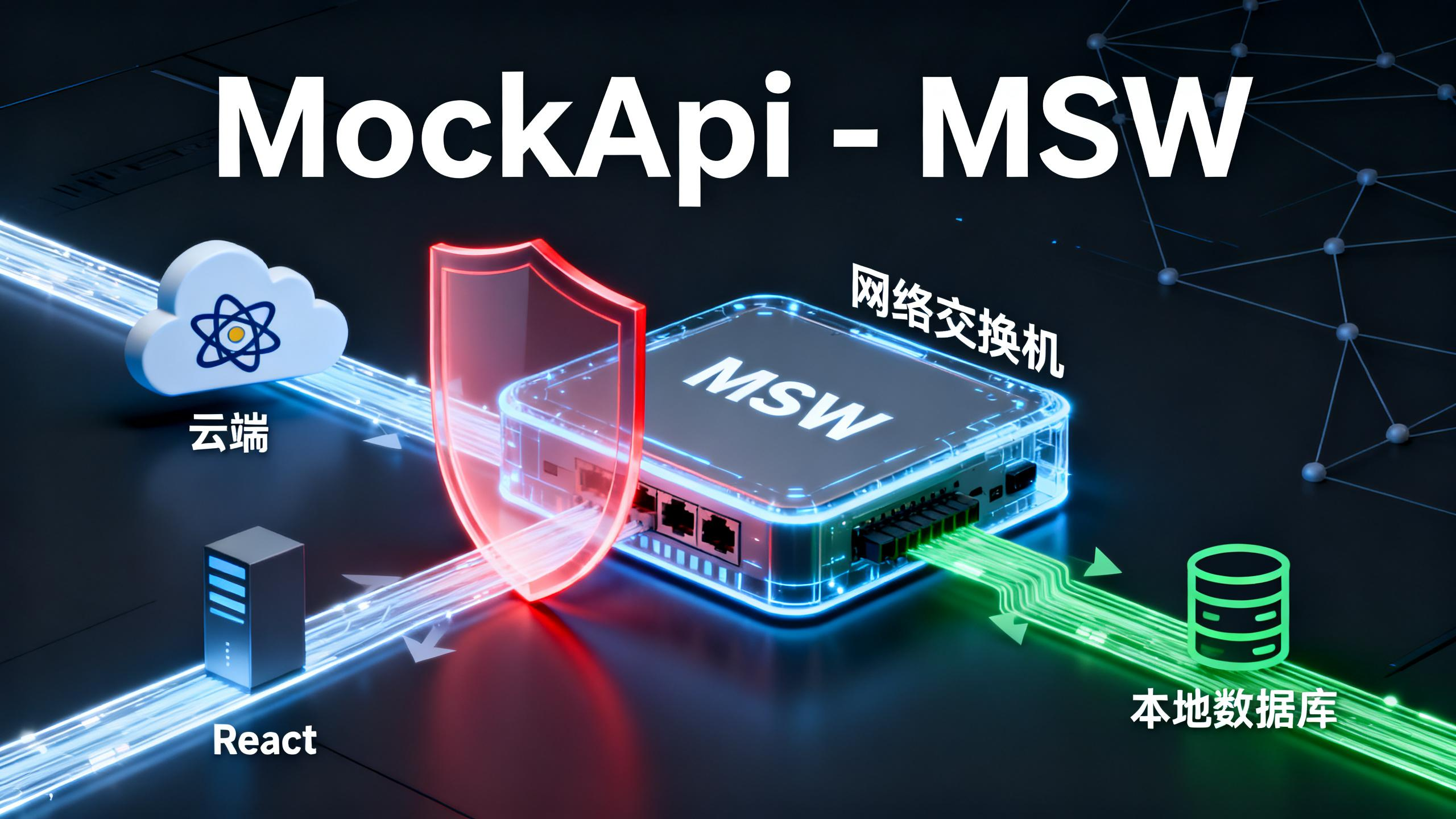

新时代的破局点: 下一代工具的革命性突破,源于两大技术奇点的成熟:

- 浏览器原生支持 ES Module (ESM): 这是 Vite 等工具实现“闪电般”冷启动的 根本基石。开发时,构建工具可以跳过“打包”这一步,直接让浏览器按需去请求各个模块文件。

- 编译型语言的降维打击: 以 Go 语言编写的

esbuild和 Rust 语言编写的SWC,在编译、压缩等任务上,比基于 Node.js 的传统工具快上 数十甚至上百倍。

总结与过渡: Webpack 用它的“慢”和“繁”,深刻地教育了整个社区,让我们明白了前端工程化的极限在哪里。现在,Vite 正是站在 Webpack 这位巨人的肩膀上,利用 原生 ESM 和 高性能编译语言 这两大新式武器,去精准地解决那些曾经的“痛点”。至此,我们已经为学习 Vite 做好了最充分的知识和思想准备。